|

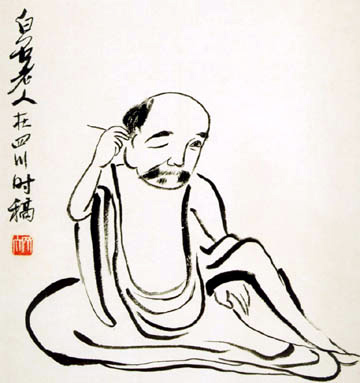

突破传统——齐白石

央视国际 2003年12月18日 13:28

齐璜以一介农家子弟步入画坛,达到执画坛牛耳和引领一时风气的高度,放眼从魏晋到近代的中国绘画史,这样的例子实在是很少见的。我们不妨在此探询一下被这位20世纪最知名中国画家的光环所笼罩的那些真真切切和实实在在,尽可能地接近一个真实的齐白石。

天份

|

|

|

|

齐璜在绘画方面到底有多高的天份?回答这个问题需要举出在“齐璜艺史”中提到过的例子,也就是齐璜学画的最早范本--《芥子园画传》。《芥》刊印于康熙年间,主编者王概,是龚贤的学生。画传共分初、二、三集,初集为山水画传,二集为梅兰竹菊画传,三集为花鸟草虫画传,都是最简单的入门之道,并非高深的“武功秘笈”。正因为《芥》只是一套简单的技法教材,仅供没有机会得到师傅耳提面命的初学者摹习而用,起步并不高。所以历来以《芥》起步的习画者极易为画传所囿,临习者虽众,能成名成家者却甚少,象齐白石这样成为标领时会的大师的,更属凤毛麟角。何况仅仅自康熙至光绪年间,画传翻刻本已达十几种之多,齐璜所习版本与水印木刻的原版相去何能以道里计?若是没有天赋异禀加上极高的悟性,要从《芥子园画传》这条路登门入室直至进到大写意画的高深堂奥,的确是不可能的。在这里还要提到20世纪中国画领域的另两位大师级人物--徐悲鸿和林风眠。徐悲鸿在幼年也曾临过《芥子园画传》,然而成年后的他却极力指摘通过画传学习中国画的弊病:“因为有了《芥子园画传》,画树不去察真树,画山不师法真山,惟去照画谱模仿,这是什么龙爪点,那是什么披麻皴,驯至一石一木,都不能画,低能至于如此,可深慨叹。”(1950年,《漫谈山水画》)“尤其是《芥子园》,害人不浅,要画山水,谱上有山水,要画花鸟,谱上有花鸟,要仿某某笔,他有某某笔的样本。大家都可以依样画葫芦,谁也不要再用自己的观察能力,结果每况愈下,毫无生气。”(1944年《中国艺术的贡献及其倾向》)。林风眠也是以《芥子园画传》起家,但成年后的他却转而服膺于西方现代艺术,因此《芥》对他来说也是毫无用处。有趣的是,这两位在艺术上一贯坚持己见的大人物却都不约而同地于艺专任职期间聘请齐白石,都折服于白石老人那些脱胎于《芥子园》的花鸟草虫。通过比较,我们可以发现临习《芥子园画传》的经历之所以对这三位艺术大师产生不同的作用,主要是由于三人天性不同。徐悲鸿悲天悯人,因此选择的是水墨写意结合西方写实主义以便关照社会,林风眠善于接纳,因此选择的是中国传统工艺美术结合西方现代艺术以便融合中西,《芥子园画传》对他们来说自然没有益处。但齐白石,天真烂漫,选择的是彩墨大写意以便表现自我,《芥子园画传》对刚起步的他无疑正是起到了某种“正宗法式”的作用。所以虽然徐悲鸿的那些写意奔马、林风眠的那些随意挥洒的白鹭与齐白石的水墨虾齐名,但从写意画的角度来说,齐白石的天份是要明显高出一筹的。其次,齐白石的衰年变法也体现了一位艺术大师的睿智,在西方思潮大量涌进,周围社会急剧变化的年月里,他没有选择墨守成规,没有满足于在商业绘画方面的成功,而是毅然以十年之功兼收并蓄,厚积薄发,从而使自己的艺术生命得到延续和发展。此等眼光和魄力岂是寻常的画匠能与之比肩的?一个人的胸襟大小很大程度上取决于从小养成的性格,所以在成为大师这一条上,齐白石同样拥有先天优势。很多人都喜欢说“没有陈师曾就没有齐白石,没有齐白石也就没有陈师曾”(详见齐璜艺史),其实“没有陈师曾不一定没有齐白石,而没有齐白石却很可能没有陈师曾”,陈夫子作为伯乐是幸运的,因为他遇上的是一匹真正的千里马。

机遇

齐白石之所以在延续数十代,纵横几百年的大写意画史中占有一席之地,形成自己独特的绘画风格,有很多必然和偶然的因素,有两条很重要,也可以说是齐白石赢得崇高地位的机遇。一,齐白石是个农民,这么说可能有些滑稽。但齐白石的农民身份成为了他区别于前代大写意名家最为重要的标志之一。如果不是农民,齐白石就不可能有过成为“芝木匠”的经历,就不可能那么深入民间,他的画中就不可能出现这么一种糅合民间绘画和士大夫绘画的前所未有的面貌。作为齐白石的前辈画家,晚明的陈洪绶也曾进入过民间,但他是以士夫身份与画工合作,其深入民间的程度自然不如白石彻底;作为齐白石的晚辈画家,当代的许多画家都致力于在民间绘画中求发展,但由于主观条件和现实生活的限制,往往不能得到民间绘画的神髓。比较这些画家,齐白石具有得天独厚的优势,使他在突破传统的同时,自身又难以被突破。从他的画面上分析,最有代表性的就是齐为老舍作的“蛙声十里出山泉”图。一段泉水,拥出数只蝌蚪在奔掷跳跃,全画中没有蛙的出现,却紧扣题意,而且体现了蛙声十里出山泉那种不可言说的清旷意境,如此天际真人之想,没有幼年生活于乡村的生活经历,何可得也。二,齐白石生活在适当的年代。齐白石的农民身份,如果在等级森严的封建社会,是不会为世所重的,即使他是一个真正的大师。就像元朝的煮石山农王冕,尽管成就很高,却始终不被重视。然而在新中国成立后,齐白石却理所当然地赢得了人们的尊重。加之齐画大雅大俗,一般老百姓也乐于接受,因此成为传统中国画与新文艺政策相结合的成功典范,齐白石成为人民艺术家亦是顺理成章。相较之下,与齐白石同时代,功力又相若的黄宾虹、吴湖帆等,其影响就不免居于齐下了。

|

|

|

|

提到文人画,大家往往联想到诗、书、画、印的传统形式,而那些精通四门技艺的画家,就被称之为"四绝画家",这似乎成为文人画家的最高境界了。而齐白石正是20世纪寥若晨星的"四绝画家"之首。但也有意见认为如果从画的角度来讲,诗、书、印只能起到补充的作用,画面有缺憾,乃以诗、书、印补之,如果画只有七分,其他三分可恰当地用书、印补充,如果画已到十分,那么书、印再好也不能增加画面的整体效果。这么一来,似乎四绝并不是区分文人画高下的主要因素了。况且早期有很多真正意义的文人画家都没有做到四绝,如此文人画与四绝画的对等关系也被打上了问号。反观白石翁的画,因为大多数是金石用笔,所以他的碑体书法与印章加在画上显得很协调,同时也弥补了用笔变化不多形成的单调,加上齐诗清新质朴,与画面风格统一,所以诗、书、画、印在齐白石的画面上结合得很完美,被人推崇也就理所应当,但就此下结论说齐是个真正的文人画家甚至是最好的文人画家,这就显得片面了。齐白石最出名的那句话相信大家已是耳熟能详“画妙在似与不似之间,太似则媚俗,不似则欺世”这句带有中庸思想意味的警句透露出齐白石作画并不完全在自由状态,他必须顾及"世、俗",对一度以绘画谋生的齐白石来说,这是很正常的。

其实明清兴起的大写意画正是为了迎合日益膨胀的商业社会,这决定画家作画时庙堂之气或是野逸之气的逐渐消失,取而代之的是世俗或浮躁之气,这不是在一两个画家身上出现的情况,而是整个时代的特征。白石翁确实是一位伟大的四绝画家,但他生活的时代决定了他与逸笔草草,聊抒胸臆的早期文人写意精神的决裂。

齐白石一生致力于对诗、书、画、印的全面追求,但他也许只能算作半个文人,他的画严格意义上也许也并不应该归入正统文人画的范畴,但作为一种延续,齐白石无疑为想要突破传统的后来人筑起了20世纪最难以逾越的一道壁垒。

|